A experiência sofrida de Lima Barreto internado no Hospital dos Alienados, fruto do racismo e do preconceito social de sua época.

Internação

No dia de Natal de 1919, aos 38 anos de idade, Afonso Henriques de Lima Barreto deu entrada no Hospício Nacional de Alienados, localizado na atual Av. Pasteur, nº 250, Urca, Rio de Janeiro. Literato sem glórias conhecidas, modesto funcionário público, foi internado entre os indigentes. Deram-lhe a roupa do hospital, isto é, “umas calças que me ficavam pelas canelas, uma camisa que me ficava pela metade do antebraço”.1

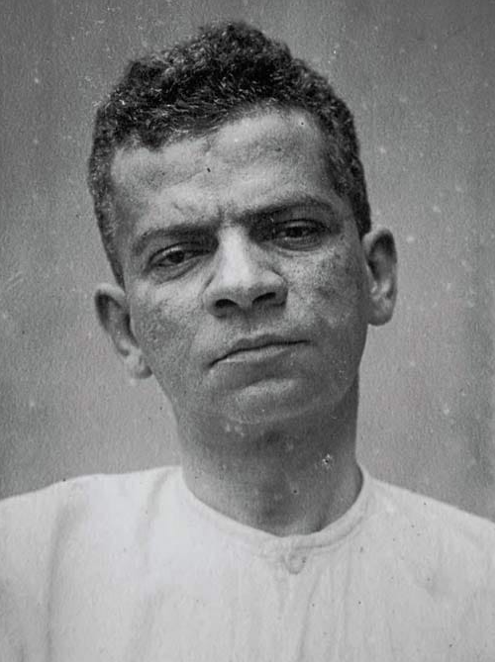

A fotografia da sua entrada, encontrada décadas depois, entre pilhas de papéis envelhecidos, máquinas de eletrochoques e livros de registro, parece ser a própria imagem da desdita.2 Alojado entre os pobres, pôs-se a refletir: será isto a loucura?

“Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura: deliro”.

Essa foi sua segunda e última internação (a primeira havia sido em 1914). Lima Barreto morreu em 1 de novembro de 1922, vitimado por um infarto que o encontrou em casa, lendo revista. Por vias tortas, cumpriu o que reiterou diversas vezes em seu diário do hospício: aquela seria sua última internação. Se houvesse uma próxima, que o destino fosse o cemitério dos mortos, o São João Batista. Grifou, numa passagem que mais parece um pedido de socorro: “Não quero morrer, não; quero outra vida”.

Como para muitos da sua mesma origem e condição social, a outra vida não chegou a tempo.

Um intelectual do Sul do Mundo

Na sua excelente pesquisa, já mencionada, a professora Beatriz Resende recuperou a breve observação do médico que recebeu aquele homem negro, de olhar distante, aspecto envelhecido: “Indivíduo de cultura intelectual, diz-se escritor, tendo já quatro romances editados, e é atual colaborador da [revista] ‘Careta’”.

O preconceito se revela no uso capcioso do verbo “dizer”. À essa altura, Lima Barreto já publicara “Triste fim de Policarpo Quaresma”, uma das mais contundentes críticas daquilo que hoje se chama “Velha República”, peça obrigatória em todas as bibliotecas das escolas do país (as que têm uma, naturalmente). Mas a obra daquele paciente anônimo não era do conhecimento do médico apressado; aquele não possuía os atributos compatíveis com um escritor, no que respeita à cor da pele, condição social e comportamento. Nota-se, além disso, uma camada adicional de desconfiança: além de pobre e negro, o homem é louco, isto é, pessoa cuja palavra “não se escreve”.

Verdade seja dita: os pares também desconheciam aquele escritor suburbano, outsider do meio literário e acadêmico. É o que anota o historiador Nelson Werneck Sodré:

“O esquecimento em torno de Lima Barreto era tal que a ‘Pequena História da Literatura Brasileira’, de Ronald de Carvalho, lançada na época [isto é, no final dos anos de 1920] e em cujas páginas finais há numerosa relação de escritores vivos ao tempo, em atividade, na maior parte desprovidos de importância, nem se refere ao romancista que os críticos posteriores considerariam o continuador de Machado de Assis”3.

A condição aviltada do intelectual aparece inúmeras vezes nos diários de Lima Barreto. Para ganhar algum dinheiro, ele divulgava seus romances a retalho, em jornal, e teve que recorrer quase sempre à autopublicação, que o endividava, para lançá-los em livro.

Como ocorreu a vários de nossos literatos, a atividade na imprensa dava-lhe alguma remuneração, não raro, às custas da literatura: “A minha aposentadoria dá-me alguma migalha, com que mal me daria para viver. A minha pena só me pode dar dinheiro escrevendo banalidades para revistas de segunda ordem”. Como ocorre com todos os mortais, restava-lhe o apego às referências, nas horas mais difíceis: “Lembrei de Cervantes, do próprio Dostoievski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria. Ah! A literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela”. Eram essas as suas companhias.

A prosa dos diários é tensa, fragmentária, como a reproduzir a cisão entre a “vida nua” do hospital e as ricas imagens mentais que ocorrem ao escritor. A agudeza dos juízos, que às vezes torna-se denúncia, não raro é vencida pela desilusão com os homens. Há uma certa crueza, e até brutalidade, que subjaz a sua narrativa, de que encontramos um exemplo perfeito no conto “A Nova Califórnia”. Essa crueza — entendida por alguns como baixa elaboração estética — diminuiu Lima Barreto perante inúmeros críticos, mesmo depois de resgatada a sua obra.

Fugindo a qualquer análise de valor, talvez seja o caso de perguntar: como poderia nascer outra prosa, gestada em condições tão adversas?

É sobre as condições, ainda que de modo muito breve, que falaremos agora.

Manicômio, a nova senzala?

O verdadeiro alcance de uma obra é imperscrutável fora do seu contexto. Último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão, o Brasil fez da emancipação dos cativos um ato jurídico, não econômico-social.

Em pouco tempo, aquela população marginalizada seria tratada como caso de polícia. Em 1890, Ruy Barbosa, então Ministro da Fazenda, mandou queimar todos os documentos relativos à escravidão, gesto que visava proteger os antigos proprietários de futuras responsabilizações. O primeiro Código Penal da República, de 1891, criminalizava a “capoeiragem” com pena de até seis meses de prisão. Na Marinha, a mais nobiliárquica de todas as instituições, os oficiais aplicavam castigos corporais aos marujos negros.

Finda a instituição anacrônica, a ciência era agora chamada a defender os preceitos da segregação racial (que era sempre, e ainda hoje, de classe social ao mesmo tempo). Na República inaugurada há pouco, a linguagem médica, de corte positivista, substitui o papel legitimador antes desempenhado pela religião.

A “ciência” da época

Na Itália, vicejavam as teses de Cesare Lombroso, psiquiatra fundador da Criminologia, uma disciplina que se propunha capaz de estabelecer quais tipos de indivíduos seriam propensos ao “vício e ao crime”. Segundo tal corrente de pensamento, entre os supostos fatores de propensão, os traços físicos e biológicos tinham primazia sobre os econômico-sociais.

Tal ideologia caminharia de perto com a Eugenia, outra suposta ciência que se ocupava do “melhoramento da composição racial da população”. No Brasil, essas ideologias encontrariam larga recepção. Caíam como a mão na luva das classes dominantes, para justificar a apartação social implacável que se abatia sobre os despossuídos herdados do velho regime.

Nina Rodrigues, psiquiatra, um dos homens mais influentes naqueles tempos, escreveu em seu livro “As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil”, de 1894:

“A concepção de uma alma da mesma natureza em todos os povos, tendo como consequência uma inteligência da mesma capacidade em todas as raças, apenas variável no grau de cultura e passível, portanto, de atingir mesmo num representante das raças inferiores o elevado grau a que chegaram as raças superiores, é uma concepção irremissivelmente condenada em face dos conhecimentos científicos modernos”4.

A consequência prática deste juízo taxativo é óbvia: às “raças” consideradas inferiores, o Estado deve reservar a tutela permanente, assentada no aparelho repressivo como seu principal esteio. Seria inútil pretender dialogar com quem é inatamente incapaz de compreender. Democracia, apenas entre e para os senhores.

Não era raciocínio isolado. Oliveira Viana, outro influente ideólogo da época, cujo livro “Populações Meridionais do Brasil”, lançado em 1920, encontrou sucessivas edições, assinala:

“Esta função superior [a administração dos destinos do País] cabe aos arianos puros, com o concurso dos mestiços superiores e já arianizados. São estes os que, de posse dos aparelhos de disciplina e de educação, dominam essa turba informe e pululante de mestiços inferiores e, mantendo-a, pela compressão social e jurídica, dentro das normas da moral ariana, a vão afeiçoando, lentamente, à mentalidade da raça branca”5. (Grifo meu).

“Compressão social e jurídica”, leia-se, o tribunal, o cárcere, a caserna e… o manicômio, entendido menos como local de tratamento que para a contenção dos desviantes, dos perigosos e dos indesejáveis.

A cova dos leões

Como se vê, Lima Barreto estava no que se pode chamar de a cova dos leões. Não à toa, em muitas ocasiões, a sua prosa ferina ataca os “doutores” arrogantes, como na descrição que faz do médico responsável pela Seção Pinel, “capaz de ler qualquer novidade de cirurgia aplicada à psiquiatria em uma revista norueguesa e aplicar, sem nenhuma reflexão preliminar, num doente qualquer”. Espicaça aquela “ciência muito curta”, segundo a qual “é melhor empregar o processo da Idade Média: a reclusão”. O dogma cientificista vigente não lhe convence: “Conheço loucos, médicos de loucos, há perto de trinta anos, e fio muito que a honestidade de cada um deles não lhes permitirá dizer que tenha curado um só”.

Não se confunda essa crítica mordaz com qualquer irracionalismo: já vimos, acima, quais os postulados “científicos” dominavam o espírito do tempo. O caráter seletivo de classe daquela instituição não lhe escapa, tampouco:

“Os loucos são da proveniência mais diversa, originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre. São de imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos, são os negros roceiros, que teimam em dormir pelos desvãos das janelas sobre uma esteira esmolambada e uma manta sórdida; são copeiros, cocheiros, moços de cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, muitos com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira naquela geena social”6.

Numa das passagens mais notáveis, Lima Barreto acerta no alvo das teorias eugênicas predominantes:

“Que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase duas dezenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se percebe entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, não há raças de loucos; há loucos só”. (Grifo meu).

É claro que há causas para a doença mental, e elas devem ser bem estudadas, a fim de propiciar aos pacientes o tratamento adequado. Na Psiquiatria, como em outros terrenos da Medicina, a comparação e o estudo de casos é um método importante. Contudo, se se entende bem o contexto, o que se ressalta dessa passagem é, além da reivindicação de um tratamento que respeitasse a individualidade dos pacientes, uma posição que rechaça o determinismo biológico, tão em voga, a ponto de ser quase inquestionável, à época.

Nesse período, Juliano Moreira era Diretor do Hospício Nacional de Alienados. Primeiro negro a ocupar tal posição, o psiquiatra foi precursor da crítica ao aprisionamento de pacientes, ao abuso de eletrochoques e das teorias racistas vigentes. É evidente que o ambiente social e político, além da orientação predominante no corpo médico, limitava a ação e o alcance das suas ideias, as quais seriam desenvolvidas, mais tarde, por Nise da Silveira. Lima Barreto registra seu breve encontro com o médico pioneiro, que lhe deu autorização para ficar na única seção do hospital com acesso à biblioteca:

“Na segunda-feira, antes que meu irmão viesse, fui à presença do doutor Juliano Moreira. Tratou-me com grande ternura, paternalmente, não me admoestou, fez-me sentar a seu lado e perguntou-me onde queria ficar. Disse-lhe que na Seção Calmeil. Deu ordens ao Santana e, em breve, lá estava eu”.

O tom autoritário ou indiferente, registrado nos médicos oriundos das classes dominantes, dá lugar ao gesto democrático e afetuoso no psiquiatra de origem popular, cujo nome resistiu, tanto quanto o seu paciente, à passagem do tempo.

“A Constituição é lá para você?”

No hospício, Lima Barreto também flagra a revolta. Um paciente sobe no telhado do edifício e, com uma garrafa de pinga nas mãos (contrabandeada), joga pedaços de tijolos na direção da rua, onde os transeuntes assistem à cena, perplexos. O observador anota: “Como que vi, naquele desgraçado, a imagem da revolta”. Também narra a “revolta dos presos na casa-forte”, uma espécie de confinamento solitário, usado para disciplinar os pacientes mais problemáticos. Na biblioteca do hospital, lê livros e jornais. Escreve sobre uma de suas leituras:

“Vejam só esta observação de um antepassado dos atuais bolchevistas, do cita Anacársis, feita a Sólon: ‘As leis são como teias de aranha que prendem os fracos e pequenos insetos, mas são rompidas pelos grandes e fortes’. Os nossos milionários e políticos não pagam os impostos e, muitas vezes, os criados, quando os alugam, se não mandam buscá-los na polícia militar e na guarda civil; entretanto, há uma porção de leis, de fiscais, etc, etc. Ora, a lei! Que burla! Que trabuco para saquear os fracos e os ingênuos”.

Enquanto os médicos falavam em determinismo biológico e os filósofos positivistas desfiavam o darwinismo social, o escritor-paciente acentuava a segregação de classe que empurrava os mais pobres das misérias físicas para as mazelas espirituais. Pobreza, alcoolismo, doença, desesperança, marginalização, formavam juntas o mosaico que condenava os egressos da senzala a ingressarem nas “modernas” instituições correcionais republicanas. Em trecho dos mais eloquentes, destaca:

“O terrível nessa coisa de hospital é ter-se de receber um médico que nos é imposto e muitas vezes não é da nossa confiança. Além disso, o médico que tem em sua frente um doente, de que a polícia é tutor e a impersonalidade da lei, curador, por melhor que seja, não o tem mais na conta de gente, é um náufrago, um rebotalho da sociedade, a sua infelicidade e desgraça podem ainda ser úteis à salvação dos outros, e a sua teima em não querer prestar esse serviço aparece aos olhos do facultativo, como a revolta de um detento, em nome da Constituição, aos olhos de um delegado de polícia. A Constituição é lá para você?”.

Tampouco os padres escapam. Ainda muito ativos e influentes, apesar da laicidade formal do Estado, sua oferta de conforto espiritual é rechaçada por aquele “pária” letrado, com olhar e escrita mordazes:

“Houve festa na capela e ao sair do café (a uma hora) cruzei-me com os padres. Que lorpas! E a constituição! Padres como esses não fariam mal, se não fossem eles a guarda-avançada do estado-maior jesuítico que nos pretende oprimir, favorecendo os ricos e pavoneando os seus preconceitos.”

O mal dos males da sociedade brasileira, qual seja, a evolução dos regimes políticos feitas de cima, à base de conchavos entre os senhores, antes que o povo os revolucionasse desde baixo, encontra em Lima Barreto um observador precoce e atento. Ele demonstrava, com isso, muito mais perspicácia que os seus avaliadores, cuja concepção eugênica e radicalmente elitista daria no sinistro experimento do Hospital Colônia de Barbacena, onde ocorreu, nas palavras da jornalista Daniela Arbex, o “holocausto brasileiro”.

Desde a posição de paciente, o artista de rara sensibilidade enxergava o que os bancos universitários de então não ensinavam e que só viria a ser consagrado como princípio algumas décadas depois. Com efeito, sob influência das forças democráticas e progressistas que ganharam força após a Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial da Saúde (OMS), fundada em 1948, declarou que a saúde deve ser entendida como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções ou enfermidades”.

Em 2023, em parte pelo avanço da reforma psiquiátrica, em parte pelo puro desmonte do sistema público de saúde, o protagonismo da segregação não pertence mais aos hospitais psiquiátricos, mas aos presídios. Os discursos médicos cederam terreno aos jurídicos, de defesa da propriedade privada e da ordem pública, embora não seja difícil encontrar o entrecruzamento deles, nos programas policiais que pingam sangue ou nas sentenças dos juízes. Ao cabo e ao fim, os alvos são os mesmos. Estão por aí, aos montes, os cemitérios de vivos.

Notas:

1- O livro está disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000162.pdf. Todas as citações d obra, feitas doravante, se originam desta fonte.

2- O relato desse resgate, feito pela professora Beatriz Resende, encontra-se em: https://www.revistaserrote.com.br/2016/01/o-lima-barreto-que-nos-olha-beatriz-resende/

3- Nelson Werneck Sodré, “Em defesa da cultura”, ed. Bertrand Brasil, p.24.

4- Nina Rodrigues, “As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil”, ed. Guanabara, p.30.

5- Oliveira Viana, “Populações Meridionais do Brasil”, ed. Do Senado, p.180.

6- Geena é, na tradição cristã, o lugar de torturas e intensos sofrimentos para onde são conduzidas as almas dos pecadores impenitentes, após a sua morte física. Fonte: Wikipedia.

Créditos HL

Esse texto é de Igor Mendes da Silva. Ele teve revisão de Raphael Alves e edição de Nicole Ayres, editora assistente do Homo Literatus.